最近,国家打击环评造假的势态又起来了!

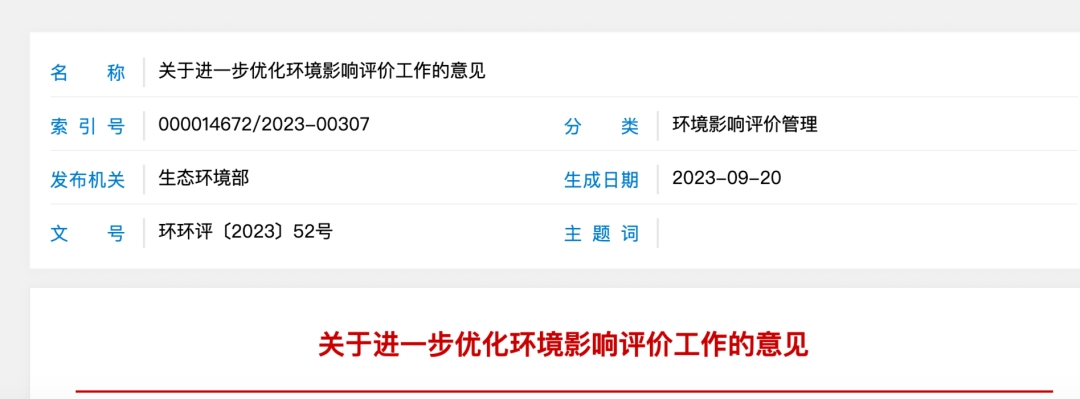

9月20日,生态环境部发布了《关于进一步优化环境影响评价工作的意见》(以下简称《意见》),其中对环评“打捆”审批,环评、排污许可与执法监管联动机制,环评审批复核、基层环评审批监管等多方面都作出新的要求。

9月26日,生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全在9月例行新闻发布会上强调:对存在质量问题的环评文件通过审批的,一并对审批部门、评估机构及专家予以通报,对属于严重质量问题的,要求依法撤销批复并严格责任追究。

严惩环评造假的时代,正式开始了

要知道,在2021年3月1日前,对于环评弄虚作假还只是罚罚钱、拘两天。自刑法修正案(十一)实施后,环评造假正式纳入刑事犯罪范畴。

这也就意味着,严惩环评造假的时代,开始了。

标志性的两个事件,就是今年宣判的山东锦华环评造假案和江西展航环评造假案。

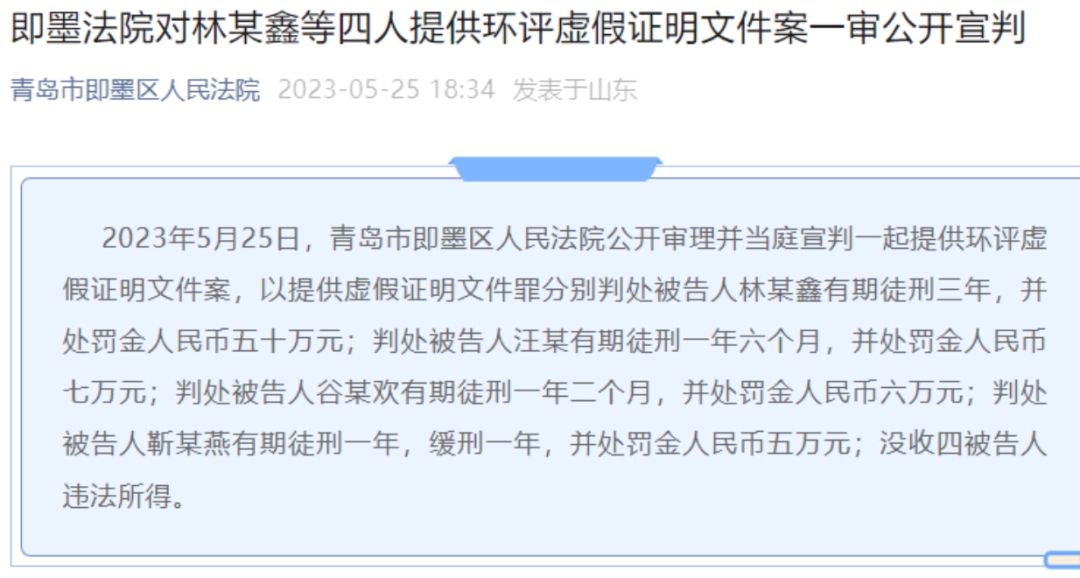

第一个案件是,2023年5月25日,第一起宣判的环评造假司法案件,山东锦华环评造假案。

该案件的导火线就是之前闹得沸沸扬扬的“环评师4个月编制1541本报告表”事件。

被告人林某鑫、汪某先后注册成立山东锦华、山东悦华两家环保公司,并通过居间中介寻找到持有环评工程师职业资格证书的靳某燕,将其证书挂靠,专门从事倒卖环评报告资质页,谋取利益。

2020年9月至2021年2月,在靳某燕等人未参与任何编制、公司未开展任何环评工作的情况下,伪造环评工程师签名,将盖有锦华公司、悦华公司印章的环评报告资质页通过被告人谷某欢等人对外出售,用于编制虚假环境影响报告书、报告表900余份,违法所得近80万元,造成直接经济损失100余万元。

经当地法院审查,对该公司的实际控制人、法定代表人、“挂靠”环评工程师和居间中介等四名涉案被告人分别被判处有期徒刑一年至三年不等,并没收违法所得。

第二个案件是,2023年8月14日,全国首例环评造假刑事移送案开庭,江西展航环评造假案。

被告人余某、肖某风、肖某琳等八人于2019年共同出资成立展航公司,随后通过中介介绍,将被告人常某平的环境影响评价工程师职业资格证书挂靠在企业,以此对外出售公司编制环评报告资质牟利。

期间,涉案相关被告人利用常某平的职业资格以展航公司名义共对外出具环评报告700余份,违法所得70余万元。另外,还通过余某购买展航公司资质,承揽了13家企业环评报告业务,收取71.35万元。在法院庭审中,八名涉案被告均当庭认罪。本案将择期宣判。

针对这两起“具有开山性质”的案例,刘志全司长也表示,坚决惩处环评弄虚作假行为,对环评造假“露头就打”。

他还强调了“三个务必”:环评单位务必严格落实直接责任、环评工程师务必严格落实重要责任和建设单位务必严格落实主体责任。同时,环评审批、评估部门和专家必须严格落实把关责任。

环保干部大肆敛财,环评变“钱评”成潜规则

环评机构弄虚作假,仅仅只是环评造假、环评乱象的冰山一角。

事实上,编写好一份环评报告对环保企业来说很简单,真正难的是环评审批。环评通过,项目才能上马,环评过不了关,后面什么手续都办不了。

正是如此,一批“卡着审批吃环保”、“为谋私利开绿灯”、“‘带病’环评闭眼关”等等的环评贪腐现象蔓延开来。

比如,在四川遂宁环保窝案中,遂宁市环保局相当一部分官员在环评批复、验收中,大肆收受企业贿赂,收取环评中介机构的好处。

环保局下属事业单位遂宁环科所原所长黄浩更是借用单位资源谋取私利,成立自己的公司,开展环评报告制作等业务。

再比如,郴州市环保局原局长曹元生,在永兴某环保镍业有限公司、湖南某环保科技有限公司办理环境影响评估报告审批、“三同时”验收等环保手续和环保违法处罚过程中,先后7次收受人民币共计33万元。

除此以外,他还利用职责之便,帮人解决升迁问题并收受贿赂。甚至,在退居二线后,他还以“报销发票”的名义,向曾经在环评手续中给予帮助的公司索取钱财。

2012年的江苏南通窝案中,一家从事化学品集散业务的公司没有通过环评,公司负责人找到原环保局局长陆伯新的亲属说情,陆多次收受贿赂,给企业“开绿灯”,这家公司在直接排污影响水体安全危险仍存的情况下继续从事生产活动,一直无证经营直到案发。

......类似的案例还有很多。不夸张地说,环评在某些环保干部眼里,俨然成为了“钱评”。

《环保水圈》纵观众多环保官员落马事件,插手环评获取不正当利益几乎成为大家心照不宣的“潜规则”。

-

2023年10月11日,曾任辽宁省原环保厅厅长的朱京海,涉嫌靠环保吃环保,利用职务之便利,为他人在环评审批、环保设施验收等方面谋取利益,并非法收受巨额财物,被依法提起公诉。

-

2023年9月,曾任西藏自治区原环保局局长的张永泽被披露,在任期间违规干预插手工程项目建设和环境评价审批工作,靠环保吃环保,大肆进行权钱交易,直接或者通过他人非法收受财物折合人民币共计5181万余元。

-

2018年12月,湖南省原环境保护厅厅长蒋益民,任职期间为他人和单位在审批项目环评、承揽工程、结算工程款、办理公司资质等事项上谋取利益,涉案金额达2036万余元,被判有期徒刑12年,并处罚金人民币300万元。

-

2014年5月,厦门市环保局原副局长陈宗团,利用职务之便,在项目评审、环评审批及环境监察等过程中为他人谋取利益,共计收受贿赂216万元,被判处有期徒刑12年。

-

2014年5月,福建省环保厅副厅长王国长,为多家企业、单位的环评业务、技改项目环评审查及相关环保评查给予关照和帮助,收受贿赂达161.4万余元,被判处有期徒刑10年。

可以看出,相比环保其他领域,环评审批已经彻底沦陷为“贪腐重灾区”,它更具长期破坏性,甚至有可能引起群体性事件。

面对错综复杂的权利乱象、层出不穷的违规操作、盘根错节的利益枢纽,环评行业的问题到底出在哪里?

环保行业依赖监管,环评领域更需要反复监管

很多很多的问题,导致了环评领域到现在的局面。

在一条相对完整的“环评灰色利益链”里,有建设单位、环评机构,也有审批部门、评估单位和政府部门。

很多时候,只要后三者“干好本职工作”,那些问题环评报告就不可能通过,环评“走过场”、“乱开绿灯”现象就不可能发生,环评机构与建设单位的私下勾结也不会得逞。

环保是一个依赖监管的行业,环评更是一个需要反复监管的领域。

而现实恰恰是,由于这样那样的原因,导致地方环保监管缺失,再加上内部监督难度较大,环评腐败自然滋生。

不客气地说,假如没有当地政府、环保部门的默许、纵容,甚至撑腰,哪有企业敢大张旗鼓地环评造假?

说白了,环评造假,环评机构首先难辞其咎,但是,该被整治的也不仅有它。那些疏于管理、迫于压力、屈于钱权、安于享乐的管理部门和人员更需要承担责任。

当然了,最能出业绩的,肯定还是抓环评机构的问题。

来源:生态环境部、九江生态环境、青岛市即墨区人民法院、千篇一绿、南方周末、中国纪检报、中纪委网站、环评爱好者网站等。

免责声明:整理此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。